1. Definition

Unter (digitalem) manuellem Annotieren versteht man die Praxis, in Texten digital Hervorhebungen oder Anmerkungen anzubringen. Diese können ganz unterschiedlichen Zwecken dienen – beispielsweise der Strukturierung von Texten, ihrer sprachlichen oder inhaltlichen Beschreibung, ihrer Kontextualisierung oder Interpretation.

Für taxonomiebasiertes Annotieren werden sogenannte Tagsets (hierarchisch organisierte Kategoriensysteme) verwendet. Digitale Annotationen werden in Form von Markup gespeichert. Im Vergleich zum nicht-digitalen Annotieren ergeben sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten der Systematisierung und Auswertung der Annotationen. Im Gegensatz zu (teil-)automatisierten Annotationen werden manuelle digitale Annotationen vom Forschenden jeweils einzeln und gezielt im Text angebracht.

2. Anwendungsbeispiel

Nehmen wir an, Sie möchten die Rolle der Frau im Werk Max Frischs untersuchen. Sie planen, im ersten Schritt in Homo faber die Stellen zu markieren, in denen Frauenfiguren auftreten oder die Haltung des Protagonisten zu Frauen deutlich wird. Zusätzlich zu den Markierungen wollen Sie an den relevanten Stellen auch konkrete Ideen, Interpretationsansätze oder Verweise auf textexterne Informationen (z. B. auf feministische Theorien oder Frischs Biografie) notieren. Wenn Sie diese Vorhaben mit einem geeigneten Annotationsprogramm digital durchführen, können Sie beispielsweise, je nach Bedarf,

- die Annotationen übersichtlich anzeigen lassen,

- sie leicht in thematische Gruppen sortieren,

- digital gestützt eine Annotationstaxonomie für systematischere Analysen entwickeln oder

- abfragen, wo, wie oft und in welchen Kombinationen bestimmte annotierte Phänomene auftreten.

3. Literaturwissenschaftliche Tradition

Annotationen gehören schon seit Jahrhunderten zu den textwissenschaftlichen Kernpraktiken (vgl. Moulin 2010). Im Gegensatz zum Kommentar, mit dem Annotation konzeptuell einige Überschneidungen aufweist, ist der Begriff der Annotation noch wenig theoretisiert. Textkommentare dienen meist der Erläuterung oder Interpretation literarischer Texte. Sie können entweder selbst Textform annehmen oder den Charakter von Anmerkungen haben, die auf einzelne Textstellen bezogen sind und in Form von Marginalien oder Glossen ‚in den Text‘ geschrieben werden (vgl. Häfner 2000, 298 und 301; Oellers 2000, 302). In dieser zweiten Form lassen sich Kommentare auch als „Annotationen“ bezeichnen.

In der literaturwissenschaftlichen Forschungsdebatte werden Kommentare meist im Zusammenhang mit der Editionsphilologie diskutiert. Wie Oellers (2000) deutlich macht, werden dort unterschiedliche Standards für Kommentare in kritischen Ausgaben diskutiert: „Das Spektrum der behandelten Themen reicht vom Plädoyer für unkommentierte Editionen über die Untersuchung einzelner Aspekte (Anordnung, Inhalt, Umfang, Darstellungsweise) bis zu Überlegungen über die interpretatorische Funktion von Kommentaren“ (ebd. 303).

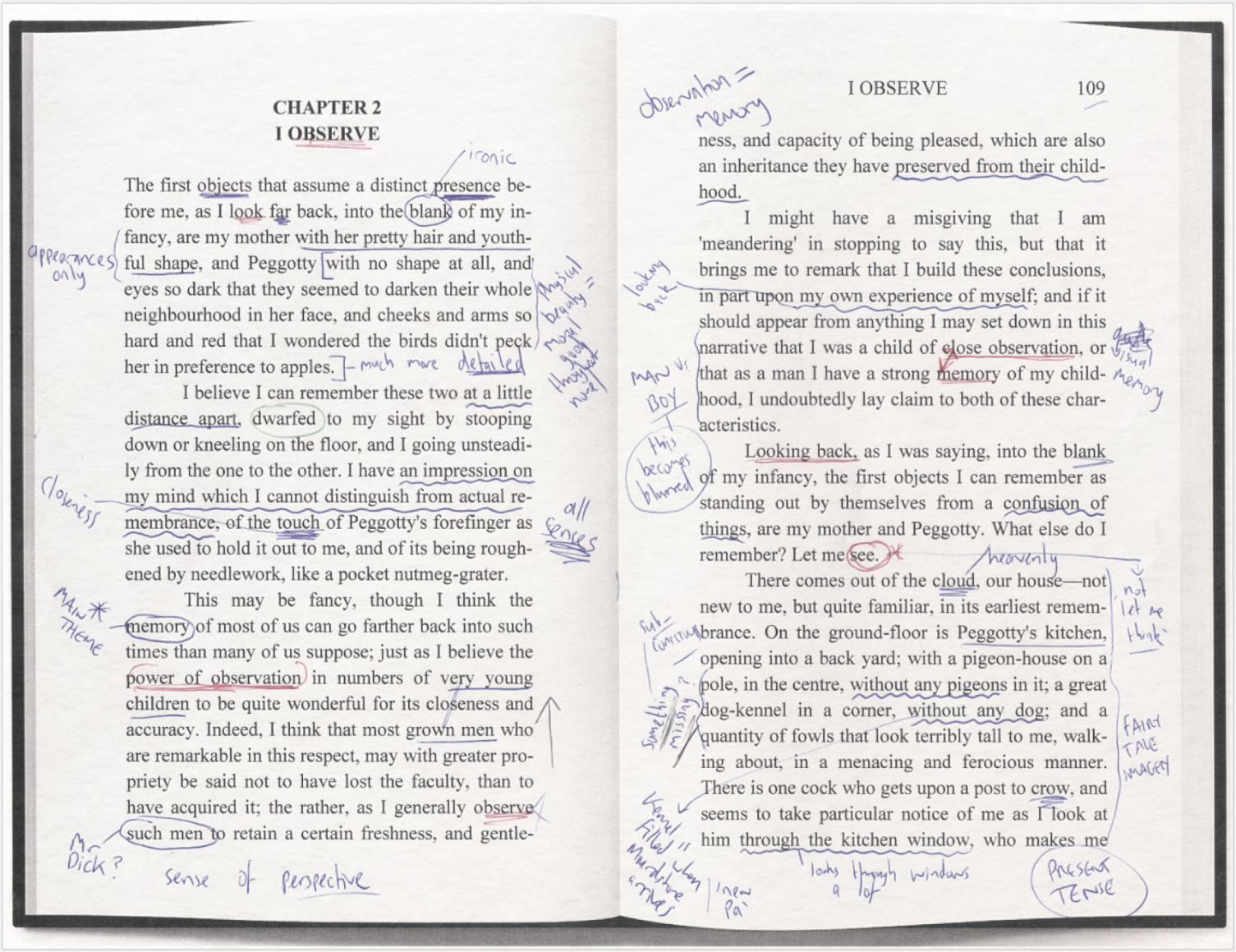

Wir wollen die Praxis der Annotation hier weiter und permissiver verstehen: als Arbeitsschritt, der Forschungsvorhaben ganz unterschiedlicher Natur unterstützen kann. In dieser individuell auszubuchstabierenden Funktion sind Annotationen weder formal noch inhaltlich reglementiert (siehe Abb. 1).

Beispielhaft lassen sich drei Varianten von Annotationen nennen, die in der literatur- und sprachwissenschaftlichen Tradition verankert sind. Sie unterscheiden sich sowohl in formaler als auch in funktional-inhaltlicher Hinsicht.

- Annotationen können in Form von (nicht systematisierten) Freitext-Kommentaren am Text angebracht werden. Im Rahmen literaturwissenschaftlicher Forschungsvorhaben sind solche freien Kommentare besonders geeignet, um den Text beispielsweise mit Ideen, Assoziationen und kontextuellem Wissen anzureichern, um auf dieser Basis später unsere Interpretationshypothesen zu formulieren (vgl. Jannidis, Kohle und Rehbein 2017, 253).

- Im Rahmen taxonomiebasierter Annotation werden einzelne Textstellen bestimmten literatur- oder sprachwissenschaftlichen (Analyse-)Kategorien zugeordnet. Diese Annotationsvariante kann besonders für Textbeschreibungen im Rahmen von Form- oder Inhaltsanalyse verwendet werden – zum Beispiel zur Analyse von Metrik, Reimschemata und rhetorischen Mitteln bei der Lyrikanalyse oder bei narratologischen Untersuchungen erzählender Texte.

- Im Rahmen der Textauszeichnung dienen Annotationen lediglich dazu, Texte grafisch zu strukturieren bzw. zu organisieren (vgl. Jannidis 2003, 601) – dem Text werden gewöhnlich keine Kommentare oder Schlagworte beigefügt, die das Textverständnis befördern sollen. So wird bei der Edition mithilfe bestimmter Auszeichnungssprachen (siehe Abschnitt 5: Technische Grundlagen) dafür gesorgt, dass ein Text Überschriften und Absätze enthält oder dass einzelne Worte gefettet oder kursiviert erscheinen. Das Äquivalent hierzu im Rahmen individueller Textforschung sind beispielsweise Unterstreichungen.

Die Übergänge zwischen diesen exemplarischen Annotationsvarianten sind oft fließend und eine Kombination ist problemlos möglich.

4. Diskussion

Gegenüber ‚analogen‘ Formen der Annotation hat digitales manuelles Annotieren einige Vorteile. Generell bietet eine digitale Umgebung viele Möglichkeiten, sich Annotationen übersichtlich darstellen zu lassen (→ Textvisualisierung). Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn sich in einem Text viele und viele verschiedene Arten von Annotationen finden.

Darüber hinaus ist es möglich, Annotationen digital unterstützt und teil-automatisiert zu untersuchen und auszuwerten. Dies kann mithilfe von Abfragen, sogenannten Queries, geschehen (→ Lerneinheit Analyse und Visualisierung mit CATMA). Auf diese Weise ist es zum Beispiel möglich, unsystematische Annotationen zu systematisieren und die Texterforschung dadurch zielgerichteter und prägnanter werden zu lassen. Jannidis, Kohle und Rehbein (2017) weisen ebenfalls auf diesen Vorteil hin, den sie den Tendenzen zur Standardisierung im Zusammenhang mit Annotationen zurechnen. Ihnen zufolge können Annotationen „der Abstrahierung von Einzelvorkommnissen und deren Ordnung und Zusammenfassung in übergreifenden Klassen dienen“ (ebd. 254).

Liegen bereits systematische, taxonomiebasierte Annotationen vor, können mittels Queries teil-automatisiert statistische Auswertungen vorgenommen werden – es lässt sich beispielsweise herausfinden, wie oft bestimmte Phänomene in einem Text auftreten, an welchen Textstellen eine besondere Häufung auszumachen ist oder wie oft bestimmte Phänomene miteinander korrelieren.

Neben der erleichterten Auswertung der Annotationen, die durch digitales Arbeiten ermöglicht wird, bietet digitales Annotieren weitere Vorteile. Einer dieser Vorteile liegt in vereinfachten Möglichkeiten des Zusammenarbeitens mit anderen Forschenden (→ Kollaboratives literaturwissenschaftliches Annotieren). Wenn für das Annotieren webbasierte Programme genutzt werden,

- können Arbeitsergebnisse oder Zwischenschritte anderen Mitarbeitenden leichter zur Verfügung gestellt werden;

- die Kollaborierenden können vorher festgelegte Annotationsaufgaben für einen gemeinsamen Text oder ein Korpus untereinander aufteilen und den Arbeitsfortschritt der anderen online verfolgen;

- oder es kann genuin kollaborativ gearbeitet werden – d. h. dass mehrere Mitarbeitende an den gleichen Annotationsaufgaben arbeiten und den Prozess gemeinsam vollziehen, indem fremde Annotationen eingesehen, kommentiert, ergänzt oder verändert werden können. Trotz eines derart verzahnten Arbeitsprozesses ermöglicht es die digitale Arbeitsumgebung, dass der persönliche Beitrag jedes einzelnen Mitarbeitenden zuordenbar bleibt.

Weitere Optionen des digitalen Annotierens werden vor allem im Rahmen strukturalistisch orientierter Forschungsparadigmen als Vorteile gesehen. Diese greifen vor allem dann, wenn taxonomiebasiert annotiert wird. Diese Arbeitsweise fördert nicht nur fokussiertes close reading, also ein sehr genaues und textnahes Arbeiten, sondern ist zugleich dazu geeignet, die genutzte Taxonomie auf die Probe zu stellen und ggf. die literaturwissenschaftliche Theoriebildung voranzutreiben: Wenn die zum Zweck der Textanalyse modellierten Kategorien bzw. Tags sich als nicht adäquat erweisen (z. B. weil sie unvollständig oder zu unspezifisch sind), muss das Kategoriensystem weiterentwickelt werden. Darüber hinaus ist digitales taxonomiebasiertes Annotieren besonders dafür geeignet, die eigenen Annotationsentscheidungen kritisch zu prüfen. Denn zum einen wird durch das textnahe Arbeiten und die Visualisierung der Annotationsentscheidungen konsistentes und regelbasiertes Vorgehen gefördert – zum anderen machen es viele Varianten der Kollaboration notwendig, die eigenen Entscheidungen vor anderen Forschenden begründen und rechtfertigen zu können.

Natürlich gibt es auch Spezifika des digitalen Annotierens, die als Nachteile empfunden werden können. Viele Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler lesen schöne Literatur lieber als ‚echtes‘ Buch statt an einem Bildschirm. Möchte man das Lesen nicht strikt von der Analyse und Interpretation trennen, werden auch beim Lesen schon erste Annotationen im Buch vorgenommen. Um diese Annotationen digital weiterzuführen und auszuwerten, müssten diese erst in eine digitale Textversion übertragen werden.

Ein weiterer Nachteil des digitalen Arbeitens besteht darin, dass viele Texte noch nicht in sorgfältig digitalisierter Form vorliegen. Wenn dies der Fall ist, muss zunächst selbst digitalisiert werden (→ Möglichkeiten der Textdigitalisierung).

Weiterführende Beiträge zur Diskussion der Praxis des digitalen Annotierens finden sich in Bauer und Zirker (2017).

5. Technische Grundlagen

Mit den richtigen Programmen erfordert digitales manuelles Annotieren mittlerweile kaum noch technisches Wissen: Oft sind die Benutzeroberflächen der Annotationsprogramme selbsterklärend und es werden die Arbeitsabläufe des analogen Arbeitens simuliert (→ CATMA; → WebAnno).

Interessant ist es aber vielleicht dennoch zu wissen, in welcher Weise digitale Annotationen vom Computer gespeichert werden und welche Konsequenzen dies beispielsweise für Möglichkeiten der Weiterverwendung Ihrer Annotationen im Rahmen anderer digitaler Umgebungen und Tools hat. Hierfür ist es sinnvoll, dass Annotationen in Form standardisierter Auszeichnungssprachen (markup languages) gespeichert werden, beispielsweise XML. Auf diese Weise ist die Chance am höchsten, dass die Daten nach dem Exportieren aus einem Annotationsprogramm für andere Programme lesbar sind, mit denen die Daten gegebenenfalls weiterverarbeitet werden sollen.

Eine weitere relevante Unterscheidung im Zusammenhang mit Speicherformaten von Annotationen ist die zwischen inline und standoff markup. Im Falle von inline markup werden die Annotationen im Text selbst gespeichert. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn es sich um nicht-interpretative, formale Annotationen handelt. Werden Annotationen dagegen als standoff markup gespeichert, werden die Annotationsdaten außerhalb des Textes abgelegt – ihre Position im Text wird über eine Angabe der Zeichenpositionen vermerkt. Diese Markupvariante erlaubt mehrfache, überlappende und diskrepante Annotationen derselben Textstelle – und ist damit optimal für semantische, interpretative Annotationen geeignet (vgl. Piez 2010).

6. Nachweise

- Bauer, Matthias und Angelika Zirker (2017): „Explanatory Annotation in the Context of the Digital Humanities“. In: International Journal of Humanities and Arts Computing. 11 (2), 145–152.

- Häfner, Ralph (2000): „Kommentar1“. In: Harald Fricke (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 2: H–0. Berlin (u.a.): de Gruyter, 298–302.

- Jannidis, Fotis (2003): „Textauszeichnung“. In: Jan-Dirk Müller (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 3: P-Z. Berlin (u.a.): de Gruyter, 601–602.

- Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein (2017): „Manuelle und automatische Annotation“. In: Fotis Jannidis; Hubertus Kohle und Malte Rehbein (Hrsg.): Digital Humanities. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler, 253–267.

- Kehoe, Andrew und Matt Gee (2013): „eMargin. A Collaborative Textual Annotation Tool“. In: Ariadne. Text abrufbar unter: http://www.ariadne.ac.uk/issue71/kehoe-gee (Zugriff am 18.12.2017).

- Kindt, Tom und Hans-Harald Müller (2015): „Zum Verhältnis von Deskription und Interpretation. Ein Bestimmungsvorschlag und ein Beispiel“. In: Jan Borkowski; Stefan Drescher; Felicitas Ferder und Philipp David Heine (Hrsg.): Literatur interpretieren. Interdisziplinäre Beiträge zur Theorie und Praxis. Paderborn: Mentis, 73–90.

- Köppe, Tilmann und Tom Kindt (2014): Erzähltheorie. Eine Einführung. Stuttgart: Reclam Verlag.

- Meister, Jan Christoph (2014): „Narratology“. In: Peter Hühn; Jan Christoph Meister; John Pier und Wolf Schmid (Hrsg.): the living handbook of narratology. Hamburg: Hamburg University. URL: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/narratology [Zugriff: 24.11.2017].

- Moulin, Claudine (2010): „Am Rande der Blätter. Gebrauchsspuren, Glossen und Annotationen in Handschriften und Büchern aus kulturhistorischer Perspektive“. In: Autorenbibliotheken, Quarto. Zeitschrift des Schweizerischen Literaturarchivs. 30/31, 19–26.

- Oellers, Norbert (2000): „Kommentar2“. In: Harald Fricke (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 2: H-O. Berlin (u.a.): de Gruyter, 302–303.

- Piez, Wendell (2010): „Towards Hermeneutic Markup. An Architectural Outline“. In: Digital Humanities 2010. Conference Abstracts, London, 202–205. URL: http://dh2010.cch.kcl.ac.uk/academic-programme/abstracts/papers/html/ab-743.html [Zugriff: 11.12.2017].

- Rudek, Christof (2016): „Rhetorische Lyrikanalyse. Formen und Funktionen von Klang- und Bildfiguren“. In: Dieter Lamping (Hrsg.): Handbuch Lyrik. Theorie, Analyse, Geschichte. Stuttgart: Metzler, 49–58.